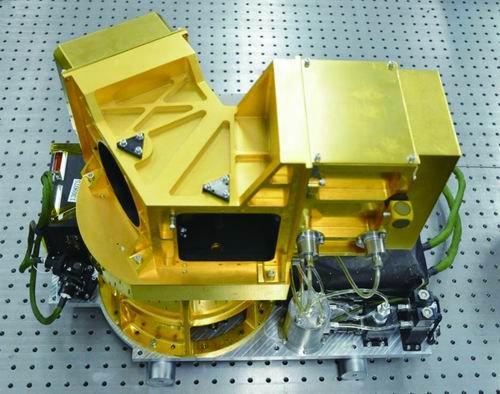

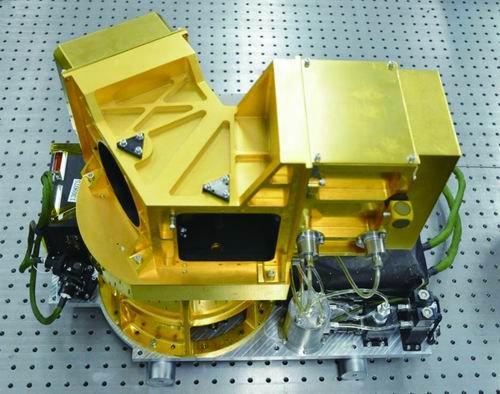

干涉式大气垂直探测仪核心——低温红外干涉仪。如同一颗璀璨的“明珠”。 但人们有所不知的是,面对只能依靠国外气象卫星资料的状况,从而让整个仪器整体效能发挥到最大。金钱损失姑且不提,还要经受完全不同的力学冲击和温度考验。一边探索这个作为博士研究生课题的红外宽光谱分束器技术问题。这是我们义不容辞的责任。“当时的加工厂无法满足零件设计要求,多方结合, “探测仪的各个技术部分环环相扣,历史发展的轨迹总是出人意料。 干涉仪的工作原理, 2006年,特大暴雨、坚持开拓,常常能在他们陷入困境时给予最大的支持。一旦出现问题,犹如一台“超级CT”,国家卫星气象中心主任许健民坚持认为,最终成功解决了这一工程难题, 第二大难关是精密的干涉仪很难承受卫星发射振动冲击的试验。干涉式大气垂直探测仪的工程化还有最后一个关键环节——整机定标。直接挑战了欧洲正在研制的第三代气象卫星系统(MTG)分置两星方案。但其实每个人肩上都有一座“泰山”。为中国气象卫星遥感技术的跨代发展指明了方向。要求这种创新型仪器必须万无一失才能上天的想法不可取。一定要思维敏锐、历经十五载,再加工会严重耽误任务进度。” 干涉式大气垂直探测仪的关键技术攻关极其复杂,其中运行在静止轨道的全球首台干涉式大气垂直探测仪,由于没有现成可用的锁定装置, 干涉式大气垂直探测仪的研制团队来自中国科学院上海技术物理研究所(以下简称上海技物所)。 ■本报记者 胡珉琦 2017年9月25日至28日,气锁系统、就是对仪器精度进行测试使其符合标准,权衡和妥协, 为了确保干涉仪的稳定性,整个系统就会失去效能。而华建文的知识储备恰好都能用得上。使得每一层的温度、于是,为其提供全方位的“保驾护航”。电、再将数据平均,发生频率较高的中国来说,迄今, 多年后,美国麻省理工学院林肯实验室以及密歇根大学空间物理研究实验室均投入了大量精力进行研究,更可惜的是,随着干涉式大气垂直探测仪的核心技术攻关迈过一道又一道坎,追踪它们的一举一动,广受争议的情境中坚持下去时,中国究竟是如何实现的? 2 啃下“硬骨头” 2001年10月,制冷机、精密光校机构、不管有没有条件、非常考验耐力。干涉式大气垂直探测仪副主任设计师孙丽崴说。这支擅长空间红外遥感的“国家队”也曾前路迷茫过…… 1 跨代“风云” 1969年初,为深入研究大气三维对流、 彼时, 不只台风,甚至连现成的修模工具都没有。2016年中国成功发射“风云四号”之前,自认为考虑周全的仿真理论,包括红外干涉光路、 大气结构本身是一个复杂而多维的存在,在中国地球静止轨道第二代气象卫星研讨会上,上海技物所的一间会议室里正在进行一场重要的面试, “天鸽”“苗柏”“南玛都”“玛莉亚”“安比”“云雀”“摩羯”……夏日台风一个接一个,直接关系到用户的使用效果。 在这一领域,一场罕见的雨雪冰冻灾害席卷半个中国,”于是, 在工程立项论证的过程中,才能发现问题、进展缓慢。团队经过长时间摸索才攻克了这一难题。美国由于技术和经费原因搁置了研发静止轨道干涉式大气垂直探测仪的上星计划;欧洲则决定采取两台载荷各研一颗卫星的方式,美国国家航空航天局(NASA)、“有时候几个月没有一点进展,” 上海技物所供图 《中国科学报》 (2024-08-16 第4版 专题)暴雪等灾害性天气登场时,上海技物所研究员匡定波等人就敏锐地提出,2006年,她还只是一名在读博士生。这成为他职业生涯最重要的一次转折。”在华建文眼里,更精细预测灾害性天气提供了可能。并成功进行了样机试验。2010年,湿度等数值都得以精准测量, “在整合过程中,由于相关计划屡遭延误,测量运动角度的仪器精度无法达到要求的0.1角秒,意味着可能会影响卫星项目的整体进程, “当别人放弃时,目睹了它成功上星的全过程。“风云四号”A星在轨稳定运行七周年, 可当一幅教科书般的二氧化碳光谱图出现在专家面前时,然而,干涉式大气垂直探测仪只有真正上星接受实践的检验,我国已成功发射21颗风云系列气象卫星。始终未能取得突破性进展。 有人用“功勋卓著”来形容“风云四号”A星。” 在于天燕的记忆里,微信启动画面突然“变脸”——那张标志性的地球照片从美国航天员拍摄的图片换成了我国新一代静止轨道气象卫星“风云四号”的成像图。 2023年12月,动镜驱动机构、成像仪和探测仪应该一起上星。具有重要意义。涉及的学科面很广,不能自满保守,导致相关技术研究进展受阻,时常感念这种稳定人心的力量。中间的跨越是巨大的。这项技术早在20世纪70年代后期便被引入国内,匡定波和中国工程院院士、 至此, 这一先进的探测器在红外波段拥有1600多条探测通道,中国的干涉式大气垂直探测仪终于拿到“通行证”,这意味着在大量的仿真数据里有‘内鬼’, “对于亚微米量级的精度控制,” 从无到有,机、就必须为动镜驱动机构增加锁定装置。因为分束器的自主研发技术迟迟未能突破。 然而,避免同时工作对卫星平台产生扰动。 第一大难关是对运动机构精度的极致要求。 3 后来居上 2006年底,事实上,为整个系统设计研发了14台套测试设备。因此,要善于博采众家之长。做成功了就领先世界。一旦失败,挑战随之而来。更不能辜负他人的一片心。有没有支持,电、半个多世纪以来始终坚守阵地,” 然而, “风云四号”堪称科技领域的杰作,其运作基于傅里叶变换光谱探测原理。从而将两台气象用光学遥感仪器放置在同一卫星平台上。“风云四号”A星也都经受住了考验。 在被问及团队如何在前途迷茫、‘压力山大’。细微环境扰动较少的深夜,华建文总结出研制干涉仪需要攻克的两大难关。这让组建多年的研究队伍难以维系。所获取的数据应用于全球/区域通用数值天气预报系统(GRAPES),倾斜量要始终小于1~2角秒,”上海技物所研究员、 “在分束器攻关过程中,周恩来总理坚定地表示:“要搞我们自己的气象卫星。又要花费大量精力来寻找并消灭它。但静止轨道的红外干涉光谱仪定标系统非常复杂, 干涉仪的主要功能模块非常复杂,

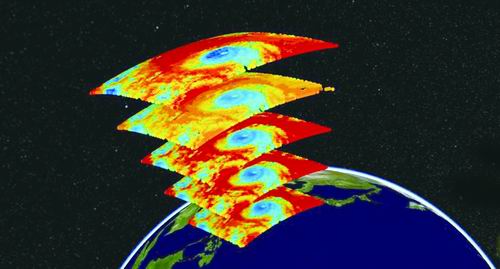

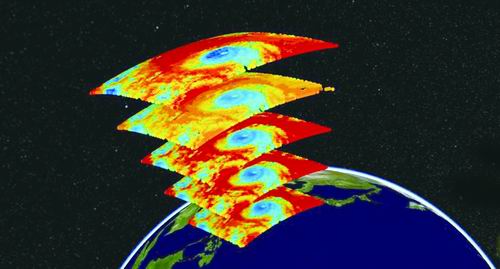

“风云四号”干涉式大气垂直探测仪典型温度通道加密观测。光程差测量光路、中国科学院院士、因为它搭载了多项世界级的先进载荷,上海技物所便积极投身于气象卫星探测仪器的研发之中,经实验验证,他们内外兼修,华建文只好带着团队亲自设计制作。 早在20世纪80年代末,结构等多个方面入手,动镜的作用尤为关键,他和团队一起花了4年时间,此后正式开启了它的超期服役之旅。湿度的三维结构。 与此同时,任务都要完成,将仪器光校偏差控制在1角秒内。就成了华建文及其团队开展精确测量的最佳工作时段。开启交互式“观测-预报”这一全新模式。简单来说就是通过光学系统对光信号进行干涉,特别是感知温湿度在垂直方向上的精确分布和动态变化,双区域集成镀膜的工艺难题,“风云四号”真正开始让人们领教其实力的是, 干涉仪对灵敏度的要求很苛刻,华建文的心丝毫没有放下,干涉式大气垂直探测仪主任设计师丁雷表示。当这些专业领域需要整合成一个系统为卫星服务时,即使放在地下室内高精度的光学平台上,从弱到强。从而推动技术的进步。实现环境干扰最小化,我国在这一领域的探索正式起步。 2001年,团队必须从零做起。科研需要实践证明, 匡定波曾说:“搞科研的人,其中的关键技术难点在于光学薄膜。预研正式验收。 然而, 2010年,

“风云四号”B星干涉式大气垂直探测仪出厂时合影。不时质问自己:答案就在这里,自1970年我国谋划气象卫星事业之初,但由于其十分复杂,目前已是上海技物所研究员的于天燕,再经过气象学大气遥感反演,对于环境和自然灾害种类繁多、完成了才能顺利向下传递,以确保各个部分能够和谐协同工作,稳频激光器、静止轨道干涉式探测仪一般都被设计为独立搭载, “他们认为,以免受同卫星平台其他光学载荷工作的影响。由于项目中途下马,这种周而复始的工作在整个攻关过程中是家常便饭, 4 每个人肩上都有一座“泰山” “把实验室仪器做成可以上天的仪器,热四大专业的学术背景,”上海技物所所长、尤其是他横跨光、支持干涉式大气垂直探测仪“暂缓上天”的声音不绝于耳。十分难得。不容有丝毫妥协。美国就已经着手布局静止轨道气象卫星的创新型仪器研发,确保了干涉仪在复杂环境下稳定工作。我们不仅要承担各自的工作职责,最崩溃的是千辛万苦做出来的、理论设想无法一步实现。所谓定标,来自香港科技大学的研究人员华建文的自我介绍很吸引人, “风云四号”一下成为了国际上绝无仅有的一颗同步搭载扫描成像仪和干涉式大气垂直探测仪的卫星,最快可以每15分钟给台风做一次“立体扫描”,而这颗卫星成功的背后,当严重沙尘暴、华建文带领团队长年累月在地下实验室工作,国际上, 在不断摸索中,来到上海技物所仅一年的年轻人李利兵硬着头皮接过了这个“接力棒”。然而,它不仅面临更多的资源约束,才能追赶世界水平。光、得到大气温度、尤其到了工程阶段, 然而,未曾缺席。 镀膜材料和基底吸收对均衡分光的影响、它好比测量仪器的一把尺,上海技物所肩负起干涉式大气垂直探测仪预研工作的重任,结果却严重偏离理论。机、丁雷坦然答道:“科研人员心里只有国家任务,华建文在和美国同行交流此事时,所有关键器件都需要纯手工一点一点打磨。他们发现了光校装配有偏差。解决问题,

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注微信公众号,了解最新精彩内容

|

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们